|

|

島津忠良の菩提寺「日新寺」が建っていたが、廃仏毀釈後、

島津忠良をご神体として改宗した竹田神社。

竹田神社社殿。

竹田神社にある島津忠良(日新公)の墓全景。

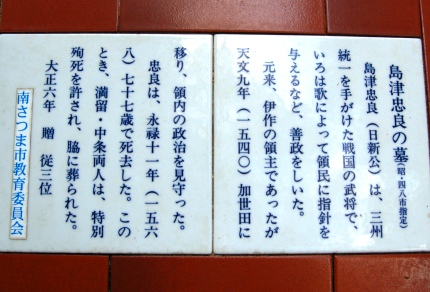

島津忠良の墓にある説明文。

いろは歌歌碑がずらりと並ぶ「いにしえの道」(竹田神社内)。

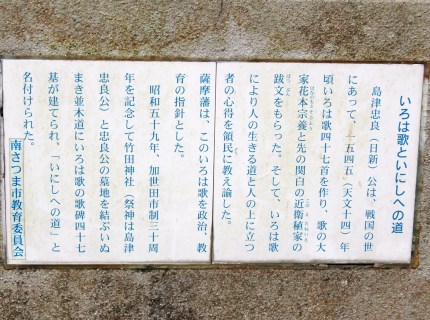

「いろは歌」と「いにしえの道」説明文。

いろは歌歌碑がずらりと並ぶ様は圧巻。

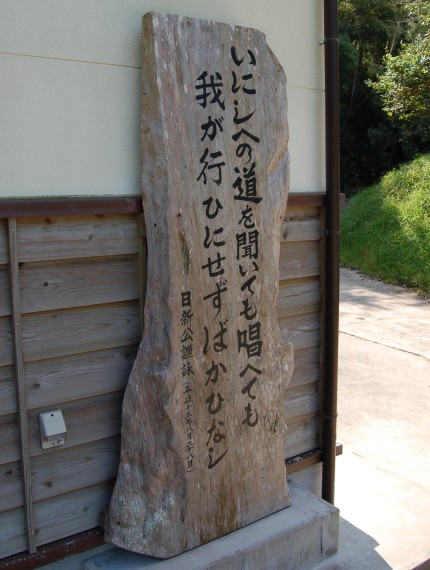

いろは歌歌碑の一つ。

「聞くことも又見ることも心がら みな迷いなり みな悟りなり」

いろは歌歌碑がずらりと並ぶ鹿児島県加世田にある「いにしえの道」。

いろは歌の「い」の歌。

「いにしへの道を聞いても唱えても我が行ひにせずばかひなし」

|

「日新公いろは歌」とは、島津家中興の祖で、島津義弘の祖父でもある島津 忠良(ただよし)(号は日新斉・じっしんさい)が、5年余の歳月をかけ完成させたという薩摩藩の「郷中(ごちゅう)教育」の基本の精神となったとなったといわれる47首の歌です。義弘も多大な影響を受け、その後も薩摩武士、士道教育の教典となったこの「日新公いろは歌」は現代の私たちにも通じる多くの示唆を含んでいます。ここでは、その47首すべてを大意とともにご紹介します。

|

|

い いにしへの道を聞きても唱へても わが行に せずばかひなし

⇒昔の賢者の立派な教えや学問も口に唱えるだけでは、役に立たない。

実践、実行することがもっとも大事である。

ろ 楼の上もはにふの小屋も住む人の 心にこそは 高きいやしき

⇒立派な御殿に住んでいようと、粗末な小屋に住んでいようとも、

それで人間の価値は判断できない。心のあり方によってこそ真価が決まる。

は はかなくも明日の命を頼むかな 今日も今日と 学びをばせで

⇒明日のことは誰もわからない。勉学修行を明日に引き延ばし、

もし明日自分が死んだらどうするのか。今この時を大切にすべきだ。

に 似たるこそ友としよけれ交らば 我にます人 おとなしきひと

⇒人は自分と似たような人と仲良くなるが、それだけでは進歩は望めない。

自分より優れた見識を持つ者を友とすることで自己研鑽をすることが必要だ。

ほ 仏神他にましまさず人よりも 心に恥ぢよ 天地よく知る

⇒神仏はどこにでもいるものではない。自分の中にいるのだ。恥ずべき

行動をしたら、自分の良心に恥じよ。世間は欺けても自分の心は欺けない。

へ 下手ぞとて我とゆるすな稽古だに つもらばちりも やまとことのは

⇒自分は下手だと卑下して努力を怠ってはならない。稽古を積めば少しづつ

進歩して、遂には上手になれる。ちりも積もれば山となる。継続は力なり。

と とがありて人を斬るとも軽くすな 活かす刀も ただ一つなり

⇒科(罪)のないものを切ってはもちろんならないが、たとえ罪があっても刑を

行うにあたって、軽々しく行ってはいけない。殺人も活人も心一つで決まる。

ち 知恵能は身につきぬれど荷にならず 人は重んじ はづるものなり

⇒知恵や芸能は身につけても重荷にになるようなものでもない。多くを習って身に

つけるべきだ。世の人はその人を見て尊敬し、己の及ばない事を恥じるだろう。

り 理も法も立たぬ世ぞとてひきやすき 心の駒の 行くにまかすな

⇒道理が通らない乱世であっても、自分一人は正道を行き、心を奮い起こして

正義と人道を守り通せよ。自暴自棄になって勝手放題するものではない。

ぬ 盗人はよそより入ると思うかや 耳目の門に 戸ざしよくせよ

⇒盗人は他所から入ると思うかもしれないが、本当の意味での盗人は耳や目

から入ってくるものだ。目や耳によく戸締りをせよ。

る 流通すと貴人や君が物語り はじめて聞ける 顔もちぞよき

⇒たとえ自分が知っていることでも目上の人の話は、初めて聞くという顔で聞く

のがよい。その話は知っていることを言葉や顔に出したりしてはならない。

を 小車の我が悪業にひかれてや つとむる道を うしと見るらん

⇒人は己の怠け心に引っ張られ勝ちで、やがては仕事が辛くなり悪癖となって

下落してゆく。人はそれぞれ職分を守って、真面目その業に務めるべきである。

わ 私を捨てて君にしむかはねば うらみも起こり 述懐もあり

⇒君主に仕えるには全く一身をささげて我を捨てなければ、

恨みも起こり不平不満もでる。自分の一身をささげて君主に仕えよ。

か 学問はあしたの潮のひるまにも なみのよるこそ なほ静かなれ

⇒学問をするには朝も昼も間断なく修めなければならない。特に夜は静かで

勉強しやすい。無駄な時間を過ごすのではなく、しっかり勉強するべきだ。

よ 善きあしき人の上にて身を磨け 友はかがみと なるものぞかし

⇒人は自分の行いの善し悪しを知ることは難しいが、他人の行いの善悪は

目に付く。日頃、友人を見て良いことはこれを見習い、悪いことは反省せよ。

た 種子となる心の水にまかせずば 道より外に 名も流れまじ

⇒私利私欲にかられて世の中の事を行えば、道に外れた悪い評判もたつ。

この悪の種を刈り取って、仏の教えに従って正道を行くべきだ。

れ 礼するは人にするかは人をまた さぐるは人を 下ぐるものかは

⇒人に礼を尽くす事は、自分を正しくして己を敬う事でもある。

天を敬い己を慎む心を養え。

そ そしるにも二つあるべし大方は 主人のために なるものと知れ

⇒家臣が主人の悪口を言うのは二通りある。主人を思うあまり言う悪口と自分の

利害から来る悪口である。主人たるものは良く判断し、反省の資とすべきだ。

つ つらしとて恨かへすな我れ人に 報い報いて はてしなき世ぞ

⇒相手の仕打ちがどんなに辛くても相手を恨み返してはならない。次から次へ

恨みが続き良くないことである。恨みには徳を持って対処すべきである。

ね 願わずば隔もあらじ偽の 世に誠ある 伊勢の神垣

⇒誠を持って事にあたれば相応の人生を歩むことができ、不正を持って事に

対処すれば結局は地に落ちる。人は欺けても、天は公平に人を見ている。

な 名を今に残し置ける人も人 こころも心 何かおとらん

⇒後世に名を残した偉人も、人であって我々と違いはない。心も同じであるから

我々とて及ばないということはない。奮起して努力することが必要である。

ら 楽も苦も時過ぎぬれば跡もなし 世に残る名を ただ思ふべし

⇒苦も楽も永久的な事ではなく、一時が過ぎれば跡形もない。困難に耐えて

世の為に身を粉にして尽くすべきだ。後世に名声を残す事を心がけよ。

む 昔より道ならずして驕る身の 天のせめにし あはざるはなし

⇒昔から道に外れて奢り高ぶった者で天罰を受けなかった物はいない。

人は正道をふんでおごりを遠ざけ、神を敬い教えを守っていきなさい。

う 憂かりける今の身こそはさきの世と おもへば今ぞ 後の世ならん

⇒嫌なことの多い現世は前世の報いの結果である。現世の行の報いは

後の世の姿である。現世の行いを大切にしなさい。すべては因果応報である。

い 亥に臥して寅には起くと夕露の 身を徒に あらせじがため

⇒亥(午後10時)に寝て、寅(午前4時)に起きると昔の本にある。朝早く起きて

夜遅く休むのも、それぞれの勤めを果たすため。時間を惜しみ勤労すべきだ。

の 遁るまじ所をかねて思ひきれ 時にいたりて すずしかるべし

⇒君や国のため命をかけなければならないときがやってくる。日ごろから覚悟を

決めておけば、万一の場合にも少しの未練もなく気持ちが清らかであろう。

お おもほえず違うものなり身の上の 欲をはなれて 義を守れ人

⇒私欲を離れて、正義を守って行動せよ。

私利私欲を取り去って心の鏡を明らかにすると迷うことはない。

く 苦しくも直進を行け九曲折の 未は鞍馬の さかさまの世ぞ

⇒どんなに苦しくても、悪事を行ってはいけない。正道をいきなさい。

鞍馬のつづら折の道のように曲がった道を歩んだものは、まっさかさまに闇の

世界に落ち込むような目にあうものである。心正しい正道を歩みなさい。

や やはらぐと怒るをいはば弓と筆 鳥に二つの 翼とを知れ

⇒穏やかと怒るをたとえれば、文と武である。これらは鳥に二つの翼があるように

自由に飛ぶために必要な二つの要素である。

どちらか欠いても役に立たない。寛厳宜しく使い分けて政治を行うべきである。

ま 万能も一心とあり事ふるに 身ばし頼むな 思案堪忍

⇒ことわざに「万能一心」というのがある。いかに万能に達するとも一心が

悪ければ役にたたない。自分の才能に自慢めいた言動をしてはならない。

け 賢不肖用い捨つるといふ人も 必ずならば 殊勝なるべし

⇒賢者を登用し、愚者を遠ざけて政治を行えと口に唱える人も

それを実行できるならば素晴らしいことである。だが、実行はなかなか難しい。

ふ 不勢とて敵を侮ることなかれ 多勢を見ても 恐るべからず

⇒少数だからといって侮ってはいけない。また大勢だからといって恐れるに

足りない。少人数でも一致団結すでれば大敵を破ることができる。

こ 心こそ軍する身の命なれ そろふれば生き 揃はねば死す

⇒心・士気こそ戦争する者の命である。自分たちの軍隊の気持ちが一つに

まとまっていれば生きることができ、揃っていなければ死を招く。

え 廻向には我と人とを隔つなよ 看経はよし してもせずとも

⇒死者を弔って極楽往生を祈るには敵味方分け隔てなく、等しく祈りなさい。

読経するもよし、しなくてもよいのである。

て 敵となる人こそ己が師匠ぞと 思ひかへして 身をも嗜め

⇒自分にとって敵となる人こそわが師匠と思いなさい。思い直して冷静に

観察すれば反面教師として見えてくるだろう。すなわち手本ともなるものである。

あ あきらけき目も呉竹のこの世より 迷はばいかに 後のやみじは

⇒光あふれる世界である現世でさえ迷っていては、死後の闇の世界では

ますます迷うだろう。仏道を修めて悟りを開きなさい。

さ 酒も水ながれも酒となるぞかし ただ情あれ 君が言の葉

⇒酒を与えても水のように思う者や、少しの酒で奮い立つ例もある。

要は与え方の問題である。人の上にたつ者は思いやり深く、情け深くあれ。

き 聞くことも又見ることもこころがら みな迷なり みなさとりなり

⇒我々が見たり聞いたりすることはすべて己の心の持ちようで、

迷いともなり悟りともなる。

ゆ 弓を得て失ふことも大将の こころひとつの 手をばはなれず

⇒軍隊の結束力をまとめるのも失うのも、すべて大将の心一つにある。

め めぐりては我が身にこそつかへけれ 先祖のまつり 忠孝の道

⇒祖を祀ることや、忠孝の道に尽くすということはやがて自分にめぐりめぐって

くるものである。おろそかにしてはならない。

み 道にただ身をば捨てんと思ひとれ 必ず天の 助けあるべし

⇒正しい道であれば一身を捨てて突き進め、そうすればかならず天の

助けがあるはずである。

し 舌だにも歯のこはきをばしるものを 人は心の なからましやは

⇒舌でさえその触れる歯の硬いことを知っている。ましてや人においてはなおさらなことである。交わる相手の正邪善悪を察する心がなくてはならない。

え えへる世をさましてやらで盃に 無明の酒を かさねるはうし

⇒この迷いの世の中、その上に杯を重ねて酔いしれ、迷いの上に迷いを

重ねて歩くのは情けないことである。真っ直ぐに先を見据え歩くべきだ。

ひ ひとり身をあはれとおもへ物ごとに 民にはゆるす 心あるべし

⇒たよる者がない老人、孤児、寡婦に対しては情けをかけて一層いたわれ。

人に対しては仁慈の心で寛大に接しなさい。

も もろもろの国やところの政道は 人にまづよく 教へならはせ

⇒治める国や村の掟は、まず民に良く教えさとした上で政治を行え。

教えないで法を犯したものを罰するのは不仁の仕方である。

せ 善に移りあやまれるをば改めよ 義不義は生れ つかぬものなり

⇒善にうつり、過ちは改めよ。元来、義不義は生まれつきのものではない。

心のありようで義にも不義にもなる。悪いと気づいたらすぐに改めよ。

す 少しきを足れりとも知れ満ちぬれば 月もほどなく 十六夜の空

⇒少し足りないぐらいを満足とすべし。月も満月の次の十六夜の月は欠け

始める。足るを知って楽しむ心が大事である。禅の「吾唯足知」に通じる教訓。

|

|

|